2月11日 紀元前660年の今日この日 初代天皇【神武天皇】即位

神武天皇

(庚午年1月1日 (旧暦) - 神武天皇76年3月11日 (旧暦))

日本神話に登場する人物であり、古事記や日本書紀では日本の初代天皇であり皇統の祖としている。日本書紀によれば、天皇在位期間は、辛酉年(紀元前660年・神武天皇元年)1月1日 (旧暦) - 神武天皇76年3月11日 (旧暦)。

神武天皇の即位月日とされる1月1日 (旧暦)は、明治に入り新暦に換算され2月11日となり、日本国の建国の日として1873年(明治6年)に「紀元節」(祭日)と定められた。紀元節は1948年(昭和23年)に廃止されたが、1967年(昭和42年)に2月11日は「建国記念の日」として国民の祝日となった。

神武天皇という呼称は、奈良時代後期の文人である淡海三船が歴代天皇の漢風諡号を一括撰進した際に付されたとされる。異称は、古事記では神倭伊波礼琵古命(かむやまといわれひこのみこと)、日本書紀では神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)、始馭天下之天皇(はつくにしらすすめらみこと)、若御毛沼命(わかみけぬのみこと)、狹野尊(さののみこと)、彦火火出見(ひこほほでみ)。

神武天皇

(庚午年1月1日 (旧暦) - 神武天皇76年3月11日 (旧暦))

日本神話に登場する人物であり、古事記や日本書紀では日本の初代天皇であり皇統の祖としている。日本書紀によれば、天皇在位期間は、辛酉年(紀元前660年・神武天皇元年)1月1日 (旧暦) - 神武天皇76年3月11日 (旧暦)。

神武天皇の即位月日とされる1月1日 (旧暦)は、明治に入り新暦に換算され2月11日となり、日本国の建国の日として1873年(明治6年)に「紀元節」(祭日)と定められた。紀元節は1948年(昭和23年)に廃止されたが、1967年(昭和42年)に2月11日は「建国記念の日」として国民の祝日となった。

神武天皇という呼称は、奈良時代後期の文人である淡海三船が歴代天皇の漢風諡号を一括撰進した際に付されたとされる。異称は、古事記では神倭伊波礼琵古命(かむやまといわれひこのみこと)、日本書紀では神日本磐余彦尊(かむやまといわれひこのみこと)、始馭天下之天皇(はつくにしらすすめらみこと)、若御毛沼命(わかみけぬのみこと)、狹野尊(さののみこと)、彦火火出見(ひこほほでみ)。

日本書紀、古事記によると、初代天皇とされる神武天皇(在位:前660年~前585年)は日向(宮崎)地方から、瀬戸内海を東に進んで難波(大阪)に上陸したが、生駒の豪族に阻まれたため、南下して熊野に向かった。そこで出会った3本足の「八咫烏」(やたがらす)というカラスに導かれて、吉野の険しい山を越えて大和に入り、周辺の勢力も従えて、大和地方を平定。そして、紀元前660年の1月1日(新暦2月11日)に橿原宮で即位し、初代の天皇になった。

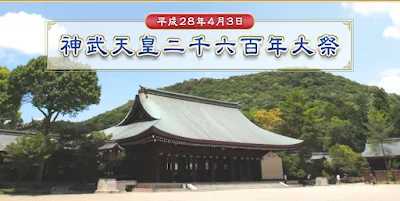

平成28年4月3日

「神武天皇二千六百年大祭」

橿原神宮(かしはらじんぐう)

住所:〒634-8550 奈良県橿原市久米町934/電話:0744-22-3271

八咫烏(やたがらす)

日本神話において神武東征(じんむとうせい)の際、高皇産霊尊(タカミムスビ)によって神武天皇のもとに遣わされ、熊野国から大和国への道案内をしたとされるカラス(烏)。一般的に三本足のカラスとして知られ古くよりその姿絵が伝わっている。

日本サッカー協会のシンボルマークおよび日本代表エンブレムの意匠として用いられている事でも有名