麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号、Narcotics and Psychotropics Control Law[1])は、麻薬と向精神薬の乱用を防止し、中毒者に必要な医療を行うなどの措置を講じ、生産や流通について必要な規制を執り行うことによって、公共の福祉の増進を図ることを目的としている(同法1条)。制定時の題名は「麻薬取締法」であったが、1990年(平成2年)の法改正で現在の題名となり、今では通称として使われる。主務官庁は厚生労働省。

大麻取締法、覚せい剤取締法、あへん法と合わせて薬物四法を構成する。麻薬特例法は比較的新しい法律であるため、薬物四法の中には組み入れられていない。

1989年(平成元年)の中央薬事審議会にて「向精神薬乱用防止対策の在り方」が議論された[5]。1988年に公布された国際条約である麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約に批准するためであったことが、野村一成の発言よりうかがえる。

【麻薬】

モルヒネ、コカインなど麻薬に関する単一条約にて規制されるもののうち大麻を除く。それに加えて、向精神薬に関する条約の付表Iに対応したもの[7]。ほとんどが幻覚剤である[5]。

【第3種向精神薬】

【第3種向精神薬】

ここに指定されているもののうち、日本にて医薬品として流通するものの多くは、ベンゾジアゼピン系である。向精神薬に関する条約の付表IVに対応[7]。

日本法の薬物の指定と、国際条約の薬物の指定は異なるため、「日本の法律における麻薬」のように称される。

麻薬及び向精神薬取締法で指定される向精神薬

第四章は「監督(第50条の38〜第58条)」の内容である。

第6章 - 雑則(第59条〜第63条)

第7章 - 罰則(第64条〜第76条)

附則

別表

別表第1(第2条関係)

別表第2(第2条関係)

別表第3(第2条関係)

別表第4(第2条関係)

医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は学術研究者が麻薬を疾病治療や学術研究のために施用、管理又は使用する等取り扱うための免許

向精神薬取扱者

向精神薬取扱責任者

法律の前後関係

麻薬取締規則

麻薬取締規則は、昭和5年5月の内務省令第17号である。第1条にて、モルヒネ類、コデイン類、コカイン、印度大麻草及びその樹脂を規定し、数量の帳簿など流通に関する取り締まりを加えた。

麻薬ノ中毒防止ニ関スル件は、昭和9年11月26日のもので、麻薬の慢性中毒患者を帳簿することや、治療保護施設の整備、甚だしいものは精神病院にて治療し、医師は使用にあたって患者の慢性中毒にならないよう注意する件などが盛り込まれた。昭和8年には、麻薬中毒者救護会が設立されている。

1948年(昭和23年)には旧麻薬取締法が制定され、1953年に新麻薬取締法となった[5]。大麻は、麻繊維の産業があることから、1948年に大麻取締法として別個の法律として制定された[5]。

向精神薬の規制強化

覚せい剤取締法 「覚せい剤取締法」も参照

1950年代初頭には[11]、戦時中に工場などで使われた覚醒剤が[2]大量に市場に放出され、国際的にも最も著名だとされているようなメタンフェタミンの乱用が流行した[11]。これに対して1951年に覚せい剤取締法が制定された[5]。

習慣性医薬品 詳細は「習慣性医薬品」を参照

1960年代前後には、睡眠薬遊びが流行した[12]。未成年者において乱用された睡眠薬などは、薬事法における習慣性医薬品に指定して、未成年者への販売を禁じ、医師による処方を必要とすることで対処した[2]。

麻薬を指定する政令

初の麻薬を指定する政令は1953年9月16日に公布された。のちに麻薬に幻覚剤のLSDなどを追加していき、これは現行の脱法薬物の規制に通じる方法である。

あへん法

覚せい剤取締法

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法)

毒物及び劇物取締法

化学物質排出把握管理促進法

麻薬取締部

麻薬取締官

麻薬取締員

麻薬取扱者

麻薬施用者

麻薬管理者

麻薬研究者

向精神薬取扱者

大麻取締法、覚せい剤取締法、あへん法と合わせて薬物四法を構成する。麻薬特例法は比較的新しい法律であるため、薬物四法の中には組み入れられていない。

目次

[非表示]制定

先には、麻薬取締法があり、これに対して乱用された睡眠薬などは、薬事法における習慣性医薬品に指定し対処していた[2]。しかし、日本が向精神薬に関する条約への批准に遅れた理由には、バルビツール酸系薬や抗不安薬の規制の難しさがあったと推察されている[3]。1987年の国際会議にて、6月26日を「国際麻薬乱用撲滅デー[4]」としたことが薬物の規制条約への批准を促進した[3]。1989年(平成元年)の中央薬事審議会にて「向精神薬乱用防止対策の在り方」が議論された[5]。1988年に公布された国際条約である麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約に批准するためであったことが、野村一成の発言よりうかがえる。

1990年に、まだ批准していなかった1971年の向精神薬に関する条約に批准し、麻薬取締法の一部改正案が提出され、新法の麻薬及び向精神薬取締法となった[6]。それから、やはり先ほど私答弁申し上げましたが、このたびの条約は、麻薬単一条約、それから向精神薬条約を強化、補完するという目的のものでございまして、我が国の場合向精神薬条約をまだ批准していなかったということで、まずそれを昨年の国会で御承認いただきまして、それでこの新しい条約に取り組んだということでございまして、そういう意味でいわば二年がかりのこの麻薬についての締結作業であった、そういうことでございます。— 野村一成 - “衆議院外務委員会”. 12. 第120回国会. (1991-04-25)

取締り対象

同法の第2条がこの法律においての定義であり、1項が「麻薬」が別表第1に示したものであることを規定し、6項で「向精神薬」別表第3に示したものであることを規定している。 |

| Morphine |

モルヒネ、コカインなど麻薬に関する単一条約にて規制されるもののうち大麻を除く。それに加えて、向精神薬に関する条約の付表Iに対応したもの[7]。ほとんどが幻覚剤である[5]。

【第1種向精神薬】

|

| Flunitrazepam |

【第3種向精神薬】

【第3種向精神薬】ここに指定されているもののうち、日本にて医薬品として流通するものの多くは、ベンゾジアゼピン系である。向精神薬に関する条約の付表IVに対応[7]。

日本法の薬物の指定と、国際条約の薬物の指定は異なるため、「日本の法律における麻薬」のように称される。

麻薬及び向精神薬取締法で指定される向精神薬

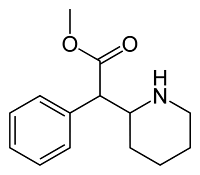

第一種向精神薬:セコバルビタール(アイオナール®)、メクロカロンフェネチリンモダフィニル(モディオダール®)、メチルフェニデート(リタリン® コンサータ®)、メタカロン、フェンメトラジン、ジペプロール

第二種向精神薬:ブタルビタール、グルテチミド、ペントバルビタール(ラボナ® ネンブタール®)、アモバルビタール(イソミタール®)、ブプレノルフィン(レペタン®)、シクロバルビタール、トレオ-2-アミノ-1-フェニルプロパン-1-オール、フルニトラゼパム(サイレース® ロヒプノール®)、ペンタゾシン(ソセゴン® ペンタジン®)

第三種向精神薬:アルプラゾラム(ソラナックス® コンスタン®)、エスタゾラム(ユーロジン®)、ゾルピデム(マイスリー®)、オキサゾラム(セレナール®)、クアゼパム(ドラール® ベノシール® ダルメート®)、クロキサゾラム(セパゾン®)、クロチアゼパム(リーゼ®)、クロナゼパム(リボトリール® ランドセン®)、クロバザム(マイスタン®)、ジアゼパム(セルシン® ホリゾン® ダイアップ® ソナコン®)、クロルジアゼポキシド(コントール® バランス®)、トリアゾラム(ハルシオン®)、ニトラゼパム(ベンザリン® ネルボン®)、ニメタゼパム(エリミン®)、ブロチゾラム(レンドルミン®)、ブロマゼパム(レキソタン® セラニン®)、ミダゾラム(ドルミカム®)、メタゼパム(レスミット®)、ロラゼパム(ワイパックス®)

第三種向精神薬:アルプラゾラム(ソラナックス® コンスタン®)、エスタゾラム(ユーロジン®)、ゾルピデム(マイスリー®)、オキサゾラム(セレナール®)、クアゼパム(ドラール® ベノシール® ダルメート®)、クロキサゾラム(セパゾン®)、クロチアゼパム(リーゼ®)、クロナゼパム(リボトリール® ランドセン®)、クロバザム(マイスタン®)、ジアゼパム(セルシン® ホリゾン® ダイアップ® ソナコン®)、クロルジアゼポキシド(コントール® バランス®)、トリアゾラム(ハルシオン®)、ニトラゼパム(ベンザリン® ネルボン®)、ニメタゼパム(エリミン®)、ブロチゾラム(レンドルミン®)、ブロマゼパム(レキソタン® セラニン®)、ミダゾラム(ドルミカム®)、メタゼパム(レスミット®)、ロラゼパム(ワイパックス®)

| 国際条約 | 規制物質 | 日本法 | |

|---|---|---|---|

| 麻薬に関する単一条約 | あへん | あへん | あへん法 |

| 大麻 | 大麻 | 大麻取締法 | |

| 麻薬 | 麻薬 | 麻薬取締法 | |

| 向精神薬に関する条約 | 向精神薬 付表I | (日本法の)麻薬 | |

| 向精神薬 付表II | 第1種向精神薬 | ||

| 付表II一部の覚醒剤 | (日本法の)覚せい剤 | 覚せい剤取締法 | |

| 向精神薬 付表III | 第2種向精神薬 | 麻薬取締法 | |

| 向精神薬 付表IV | 第3種向精神薬 | ||

| 対象外 | タバコ、アルコール、カフェイン | ||

麻薬の取り締まり

同法の第2章「麻薬に関する取締り(第3条〜第49条)」は麻薬を取り扱う者の規定である。第3章は、免許等、数量などの記録義務と続く。向精神薬の取り締まり

同法の第3章「向精神薬に関する取締り(第50条〜第50条の26)」であり、免許や数量などの記録義務が続く。第四章は「監督(第50条の38〜第58条)」の内容である。

中毒者に対する措置

第5章が「麻薬中毒者に対する措置等(第58条の2〜第58条の19) 」である。同法の第2条24項25項にて、麻薬中毒と、麻薬中毒者が規定されている。

麻薬中毒

麻薬、大麻又はあへんの慢性中毒 麻薬中毒者

麻薬中毒の状態にある者

麻薬中毒者に対する措置入院や麻薬相談員によるケア制度が存在する。中毒の場合には、大麻も麻薬中毒に含まれている。向精神薬と覚醒剤はこの対象ではない[8]。

この日本の法律上の中毒の語は薬物がやめられないという嗜癖に近い概念であり、現在の医学的な定義とは異なる。医学的に中毒とは、主として過剰摂取した場合などの有害作用である[9]。

「嗜癖」も参照

麻薬、大麻又はあへんの慢性中毒 麻薬中毒者

麻薬中毒の状態にある者

麻薬中毒者に対する措置入院や麻薬相談員によるケア制度が存在する。中毒の場合には、大麻も麻薬中毒に含まれている。向精神薬と覚醒剤はこの対象ではない[8]。

この日本の法律上の中毒の語は薬物がやめられないという嗜癖に近い概念であり、現在の医学的な定義とは異なる。医学的に中毒とは、主として過剰摂取した場合などの有害作用である[9]。

「嗜癖」も参照

以降の構成

第7章 - 罰則(第64条〜第76条)

附則

別表

別表第1(第2条関係)

別表第2(第2条関係)

別表第3(第2条関係)

別表第4(第2条関係)

免許・資格

麻薬取扱者(麻薬営業者、麻薬施用者・麻薬管理者・麻薬研究者)医師、歯科医師、獣医師、薬剤師又は学術研究者が麻薬を疾病治療や学術研究のために施用、管理又は使用する等取り扱うための免許

向精神薬取扱者

向精神薬取扱責任者

法律の前後関係

麻薬取締規則

麻薬取締規則は、昭和5年5月の内務省令第17号である。第1条にて、モルヒネ類、コデイン類、コカイン、印度大麻草及びその樹脂を規定し、数量の帳簿など流通に関する取り締まりを加えた。

麻薬ノ中毒防止ニ関スル件は、昭和9年11月26日のもので、麻薬の慢性中毒患者を帳簿することや、治療保護施設の整備、甚だしいものは精神病院にて治療し、医師は使用にあたって患者の慢性中毒にならないよう注意する件などが盛り込まれた。昭和8年には、麻薬中毒者救護会が設立されている。

麻薬取締法と大麻取締法

第二次世界大戦後の1946年(昭和21年)1月22日には、連合国軍最高司令官総司令部(GHQ)からの麻薬統制の指令を受けての、麻薬取締規則(ポツダム命令)を制定する[10]。1948年(昭和23年)には旧麻薬取締法が制定され、1953年に新麻薬取締法となった[5]。大麻は、麻繊維の産業があることから、1948年に大麻取締法として別個の法律として制定された[5]。

向精神薬の規制強化

覚せい剤取締法 「覚せい剤取締法」も参照

1950年代初頭には[11]、戦時中に工場などで使われた覚醒剤が[2]大量に市場に放出され、国際的にも最も著名だとされているようなメタンフェタミンの乱用が流行した[11]。これに対して1951年に覚せい剤取締法が制定された[5]。

習慣性医薬品 詳細は「習慣性医薬品」を参照

1960年代前後には、睡眠薬遊びが流行した[12]。未成年者において乱用された睡眠薬などは、薬事法における習慣性医薬品に指定して、未成年者への販売を禁じ、医師による処方を必要とすることで対処した[2]。

麻薬を指定する政令

初の麻薬を指定する政令は1953年9月16日に公布された。のちに麻薬に幻覚剤のLSDなどを追加していき、これは現行の脱法薬物の規制に通じる方法である。

関連法令・項目

大麻取締法あへん法

覚せい剤取締法

国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法)

毒物及び劇物取締法

化学物質排出把握管理促進法

麻薬取締部

麻薬取締官

麻薬取締員

麻薬取扱者

麻薬施用者

麻薬管理者

麻薬研究者

向精神薬取扱者

|

番号

|

年月日

|

文書番号

|

名称

|

|

1

|

平成23年4月15日

|

薬食監麻発0415第2号

|

麻薬管理マニュアルの改訂について [18KB]

|

|

2

|

平成23年4月25日

|

薬食監麻発0425第5号

|

麻薬管理マニュアルの改訂について(訂正) [20KB]

病院・診療所における麻薬管理マニュアル [506KB] 薬局における麻薬管理マニュアル [365KB] |

|

3

|

平成23年5月13日

|

薬食監麻発0513第1号

|

|

|

4

|

平成23年6月29日

|

薬食監麻発0629第1号

|

|

|

5

|

平成23年7月1日

|

薬食監麻発0701第4号

|

|

|

6

|

平成24年2月15日

|

薬食監麻発0215第1号

|

病院・診療所等における向精神薬取扱いの手引の改訂について [21KB]

病院・診療所における向精神薬取扱いの手引 [360KB] 薬局における向精神薬取扱いの手引 [370KB] 試験研究施設における向精神薬取扱いの手引 [360KB] |

外部リンク

麻薬及び向精神薬取締法 (総務省法令データ提供システム)麻薬及び向精神薬取締法関係(厚生労働省)

医療用麻薬適正使用ガイダンス 厚生労働省医薬食品局 監視指導・麻薬対策課

(医療用麻薬一覧等)

病院・診療所における向精神薬取扱いの手引き(向精神薬一覧等)

(厚生労働省医薬食品局 監視指導・麻薬対策課)

薬局のおける向精神薬取扱いの手引き(向精神薬一覧等)

(厚生労働省医薬食品局 監視指導 ・ 麻薬対策課)