4月19日 1910年の今日この日

パウル・エールリヒと秦佐八郎が梅毒の治療薬サルバルサン(606号)を発見。

サルバルサン (Salvarsan) は歴史的な梅毒治療薬のひとつ。名称は救世主を意味する "Salvator" と、ヒ素を意味する "arsenic" から取られており、ドイツのIG・ファルベン社の商標登録。

ドイツのパウル・エールリヒと日本の秦佐八郎が合成した有機ヒ素化合物で、スピロヘータ感染症の特効薬。毒性を持つヒ素を含む化合物であり副作用が強いため、今日では医療用としては使用されない。

フェノールを出発物質として3-アミノ-4-ヒドロキシフェニルヒ素とし、これを還元することで合成される。

(Paul Ehrlich, 1854年3月14日 - 1915年8月20日)はドイツの細菌学者・生化学者。

「化学療法 (chemotherapy)」という用語と「特効薬 (magic bullet)」という概念をはじめて用いた。

はじめは血液染色に着目し、アニリン色素による生体染色へと研究を発展させ「血液脳関門」の存在に最初に気づく。ついで免疫学の研究に移り、植物性蛋白毒素リチン・アブリン・ロピンの実験をはじめ、抗原抗体の特異性とその量的関係を明かにし、有名な側鎖説をたてた。この理論は血清の効果と抗原の量の可能な測定を説明するものである。

のちトリパノソーマに対するトリパンロートの発見(1904年)や種々な化学療法剤の研究があり、1906年に眠り病への特効薬となるアトキシルの構造式を発見した。1910年には彼の研究所で日本の医学者・秦佐八郎が実験を担当していた梅毒治療剤サルバルサン(606号)の発見を導いた。この発見は後のサルファ剤・ペニシリンなどの抗生物質の発見をうながしたという点で功績が大きい。なお赤痢菌の発見者・志賀潔はエールリヒと同門である。

(はた さはちろう、1873年3月23日 - 1938年11月22日)は島根県美濃郡都茂村(現益田市)出身の細菌学者。当時難病であった梅毒の特効薬サルヴァルサン(砒素化合物製剤606号)をドイツのパウル・エールリヒと共に開発し、多くの患者を救ったことで知られる。

生前、1911年にノーベル化学賞と1912年・1913年にノーベル生理学・医学賞の候補に挙がっていたものの、受賞を逸している。

養子になった佐八郎は1891年私立岡山薬学校(現:関西高等学校)を卒業後、第三高等中学校医学部(現:岡山大学医学部)に入学する。高等中学校では大変優秀であり、他の学生や教師からも一目置かれる存在であった。

1895年(明治28年)、医学部卒業、8月、22歳で秦徳太の長女チヨと結婚した。同年、一年志願兵として東京近衛一連隊入隊。

パウル・エールリヒと秦佐八郎が梅毒の治療薬サルバルサン(606号)を発見。

サルバルサン

ドイツのパウル・エールリヒと日本の秦佐八郎が合成した有機ヒ素化合物で、スピロヘータ感染症の特効薬。毒性を持つヒ素を含む化合物であり副作用が強いため、今日では医療用としては使用されない。

発見の経緯

1910年、エールリヒと秦は共同で、同薬をアニリン系色素から合成し、動物実験により梅毒の病原菌であるトレポネーマ(Treponema pallidum) に有効であることを証明した。これは合成物質による世界最初の化学療法剤で、後に鼠咬症・ワイル病・イチゴ腫に対しても有効であることが確認された。性質・製法

淡黄色の粉末状固体で、組成式は C6H6AsNO、式量は183.04。フェノールを出発物質として3-アミノ-4-ヒドロキシフェニルヒ素とし、これを還元することで合成される。

構造

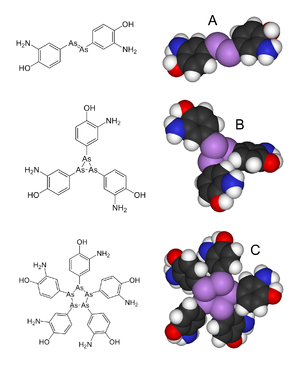

従来はヒ素-ヒ素の二重結合を含む上図Aのような2量体構造であると考えられていたが、ヒ素は二重結合を作りにくいことが知られており、この構造式には疑問が持たれていた。2005年に上図BやCのようなヒ素3員環や5員環を含む多量体構造が正しいとの説が発表された。生体内では酸化されて分解し、単量体として作用することが知られている。パウル・エールリヒ

| ||||

|---|---|---|---|---|

|

「化学療法 (chemotherapy)」という用語と「特効薬 (magic bullet)」という概念をはじめて用いた。

経歴

プロイセン王国ニーダーシュレジエンのシュトレーレンでユダヤ系ドイツ人の家庭に誕生する。ライプツィヒ大学の医学生であったころから微細な組織への染色に興味をもち、学術論文 "Beiträge zur Theorie und Praxis der histologischen Färbung" のなかでその一端をあらわす。1878年から83年にかけてベルリン大学でフレリヒスについて内科学を専攻し、1885年にK.ゲルハルトの助手をへて、1889年に同大学講師、1891年に伝染病学助教授となる。1890年にそれまでの臨床教育と大学教員資格論文 "Das Sauerstoffbedürfnis des Organismus" (1887年)が認められ、ロベルト・コッホの研究室に招かれた。ベルリン郊外シュテーグリツに私立血清研究所を設立し、1896年に公立となった同研究所の所長となる。結核の療養のため2年間をエジプトで過ごした後、友人のエミール・アドルフ・フォン・ベーリングとともにジフテリアの研究を行い、「側鎖説」へのヒントを得る。1899年から1915年にかけてフランクフルトの実験治療研究所所長、1904年にゲッティンゲン大学名誉教授、1906年にゲオルク・シュパイアー化学療法研究所長などを歴任する。1908年にイリヤ・メチニコフと共にノーベル生理・医学賞を受けた。業績

彼は血液学・免疫学・化学療法の基礎を築いた独創的な研究者であり、細菌学や医化学方面に数多くの新技法を考案した。150余篇の論文は多方面にわたる。はじめは血液染色に着目し、アニリン色素による生体染色へと研究を発展させ「血液脳関門」の存在に最初に気づく。ついで免疫学の研究に移り、植物性蛋白毒素リチン・アブリン・ロピンの実験をはじめ、抗原抗体の特異性とその量的関係を明かにし、有名な側鎖説をたてた。この理論は血清の効果と抗原の量の可能な測定を説明するものである。

のちトリパノソーマに対するトリパンロートの発見(1904年)や種々な化学療法剤の研究があり、1906年に眠り病への特効薬となるアトキシルの構造式を発見した。1910年には彼の研究所で日本の医学者・秦佐八郎が実験を担当していた梅毒治療剤サルバルサン(606号)の発見を導いた。この発見は後のサルファ剤・ペニシリンなどの抗生物質の発見をうながしたという点で功績が大きい。なお赤痢菌の発見者・志賀潔はエールリヒと同門である。

秦佐八郎

| 秦 佐八郎 | |

|---|---|

| |

| 人物情報 | |

| 生誕 | 1873年3月23日 |

| 死没 | 1938年11月22日(満65歳没) 脳軟化症 |

| 国籍 | |

| 出身校 | 第三高等中学校医学部(現:岡山大学医学部) |

| 学問 | |

| 研究分野 | 細菌学 |

| 研究機関 | 岡山大学病院 伝染病研究所 ロベルト・コッホ(Heinrich Hermann Robert Koch)細菌研究所 |

| 主な業績 | ペスト予防法 梅毒の化学療法発見 |

| プロジェクト:人物伝 | |

生前、1911年にノーベル化学賞と1912年・1913年にノーベル生理学・医学賞の候補に挙がっていたものの、受賞を逸している。

生涯

島根県美濃郡都茂村(現益田市)に豪農・山根道恭とヒデの十四人兄弟の八男として生まれる。14歳の時に姻戚である秦家より養子に迎えられた。代々医師の家系であった秦家には当時一人娘しかいなかった為に、兄弟の中で成績が優秀であった佐八郎に白羽の矢がたった。養子になった佐八郎は1891年私立岡山薬学校(現:関西高等学校)を卒業後、第三高等中学校医学部(現:岡山大学医学部)に入学する。高等中学校では大変優秀であり、他の学生や教師からも一目置かれる存在であった。

1895年(明治28年)、医学部卒業、8月、22歳で秦徳太の長女チヨと結婚した。同年、一年志願兵として東京近衛一連隊入隊。