全国医薬品小売商業組合連合会が1987年に制定。611年(推古天皇19年)のこの日、推古天皇が大和の兎田野で薬草を採取する薬狩りを催し、これから毎年この日を「薬日(くすりび)」と定めたという故事にちなむ。

611年5月5日、推古天皇は百官を率いて、奈良県の兎田野(うだの)で、鹿茸(ろくじょう・鹿の若い角)と薬草を採取する薬狩りを行ない、その後、薬狩りは恒例行事となり、この日を「薬日(くすりび)」とした(日本書記)

611年5月5日、推古天皇は百官を率いて、奈良県の兎田野(うだの)で、鹿茸(ろくじょう・鹿の若い角)と薬草を採取する薬狩りを行ない、その後、薬狩りは恒例行事となり、この日を「薬日(くすりび)」とした(日本書記)

採取した薬草には、菖蒲(しょうぶ)や蓬(よもぎ)など、薬草独特の香りの強い植物が多く含まれていたようで、こうした香りのお風呂に入浴すると、疫病や邪気を払いこどもの成長と健康をもたらす、と考える風習が今日でも残っている。端午の節句、菖蒲の節句。

菖蒲に含まれている精油となる成分は、アザロンとオイゲノールと呼ばれているもので、これは菖蒲特有の香りを出す。この成分の特徴は血行促進や疲労回復の効果を併せ持っていること。

古くは、「薬玉(くすだま)」を軒先にかけるという事も行なわれた。「薬玉」というと、現在では式典や運動会の際に用いるものが思い浮かぶが、もともとは不浄を払い邪気を避けるものとして簾(すだれ)や柱にかけたり、身に帯びたものだった。沈香(じんこう)や丁子(ちょうじ)などの香りの強い植物を玉にして錦の袋に入れ、糸で飾り、表面に菖蒲や蓬などを添えて、5色の糸を長く垂らしたものを「薬玉」といった。これを5月5日に用いた。本来の意味は漢字のごとく、病を遠ざける薬の玉。

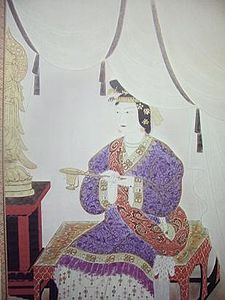

推古天皇(すいこてんのう、欽明天皇15年(554年) - 推古天皇36年3月7日(628年4月15日)『古事記』では戊子年3月15日)は、第33代天皇(在位:崇峻天皇5年12月8日(593年1月15日) - 推古天皇36年3月7日(628年4月15日)36年、『古事記』では37年)。日本初の女帝(女性天皇)であり、東アジア初の女性君主。諱は額田部(ぬかたべのひめみこ)。和風諡号は豊御食炊屋姫尊(とよみけかしきやひめのみこと、『日本書紀』による。『古事記』では豊御食炊屋比売命という)。炊屋姫尊とも称される。『古事記』ではこの天皇までを記している。

天皇号を初めて用いた日本の君主という説もあるが、1998年の飛鳥池工房遺跡での天皇の文字を記した木簡が発見された以後は、天武天皇が最初の天皇号使用者との説が有力となっている。また、容姿端麗であった。

即位以前の動向

第29代欽明天皇の皇女で、母は大臣蘇我稲目の女堅塩媛。第31代用明天皇は同母兄、第32代崇峻天皇は異母弟。蘇我馬子は母方の叔父。

『日本書紀』推古紀に「幼曰 額田部皇女 姿色端麗 進止軌制 年十八歳 立爲渟中倉太玉敷天皇之皇后 卅四歳、渟中倉太珠敷天皇崩」とあり、「姿色(みかお)端麗(きらきら)しく」、挙措動作は乱れなくととのって(進止軌制)おり、18歳、渟中倉太玉敷天皇(第30代敏達天皇)皇后となり[4]、34歳に渟中倉太玉敷天皇が崩御した。

『日本書紀』敏達紀では、欽明天皇32年(571年)に異母兄・渟中倉太珠敷皇子(敏達天皇)の妃となり、敏達天皇4年(575年)11月の皇后広姫の崩御を承け、敏達天皇5年3月10日(576年4月23日)、皇后に立てられた。「敏達14年8月乙酉朔己亥」(8月15日)(585年9月15日)に敏達天皇が崩御した。

敏達天皇との間に菟道貝蛸皇女(聖徳太子妃)、竹田皇子、小墾田皇女(押坂彦人大兄皇子妃)、尾張皇子(聖徳太子の妃橘大郎女の父)、田眼皇女(田村皇子(後の舒明天皇)妃)、桜井弓張皇女(押坂彦人大兄皇子の妃・来目皇子の妃)ら二男五女をもうけた。

用明元年(586年)夏5月、敏達天皇の殯宮に穴穂部皇子が侵入し、皇后を犯そうとした。寵臣三輪逆に助けられたが、逆は穴穂部皇子に同調した物部守屋らに追い詰められ殺された。その後、皇后は穴穂部皇子との関係を強要された。

即位

その後、用明天皇が2年ほど皇位に在ったが、用明2年4月乙巳朔癸丑(4月9日)(587年5月21日)に崩御した後、穴穂部皇子を推す物部守屋と泊瀬部皇子を支持する蘇我馬子が戦い、蘇我氏の勝利に終わった。そこで皇太后(額田部皇女)が詔を下して泊瀬部皇子に即位を命じたという。しかし、5年後の祟峻5年11月癸卯朔乙巳(旧暦11月3日)(592年12月12日)には崇峻天皇が馬子の指図によって暗殺されてしまい、翌月である12月壬申朔己卯(旧暦12月8日)に、先々代の皇后であった額田部皇女が、馬子に請われて、豊浦宮において即位した。時に彼女は39歳で、史上初の女帝となった(ただし、神功皇后と飯豊皇女を歴代から除外した場合)。

その背景には皇太后が実子の竹田皇子の擁立を願ったものの、敏達の最初の皇后が生んだ押坂彦人大兄皇子(舒明天皇の父)の擁立論が蘇我氏に反対する勢力を中心に強まったために、馬子と皇太后がその動きを抑えるために竹田皇子への中継ぎとして即位したのだと言われている。(だが、竹田皇子は間もなく薨去した。)

菖蒲に含まれている精油となる成分は、アザロンとオイゲノールと呼ばれているもので、これは菖蒲特有の香りを出す。この成分の特徴は血行促進や疲労回復の効果を併せ持っていること。

古くは、「薬玉(くすだま)」を軒先にかけるという事も行なわれた。「薬玉」というと、現在では式典や運動会の際に用いるものが思い浮かぶが、もともとは不浄を払い邪気を避けるものとして簾(すだれ)や柱にかけたり、身に帯びたものだった。沈香(じんこう)や丁子(ちょうじ)などの香りの強い植物を玉にして錦の袋に入れ、糸で飾り、表面に菖蒲や蓬などを添えて、5色の糸を長く垂らしたものを「薬玉」といった。これを5月5日に用いた。本来の意味は漢字のごとく、病を遠ざける薬の玉。

推古天皇

| 推古天皇 | |

|---|---|

| |

| 先代 | 崇峻天皇 |

| 次代 | 舒明天皇 |

| 誕生 | 554年 京 |

| 崩御 | 628年4月15日 小墾田宮 |

| 陵所 | 植山古墳→磯長山田陵 |

| 御名 | 額田部 |

| 異称 | 豊御食炊屋比売命 豊御食炊屋姫尊 炊屋姫尊 |

| 称号 | 額田部皇女 |

| 父親 | 欽明天皇 |

| 母親 | 蘇我堅塩媛 |

| 皇配 | 敏達天皇 |

| 子女 | 菟道貝蛸皇女 竹田皇子 小墾田皇女 尾張皇子 田眼皇女 |

| 皇居 | 豊浦宮 小墾田宮 |

最初の天皇号使用者(異説あり) 史上初の女性天皇 | |

天皇号を初めて用いた日本の君主という説もあるが、1998年の飛鳥池工房遺跡での天皇の文字を記した木簡が発見された以後は、天武天皇が最初の天皇号使用者との説が有力となっている。また、容姿端麗であった。

第29代欽明天皇の皇女で、母は大臣蘇我稲目の女堅塩媛。第31代用明天皇は同母兄、第32代崇峻天皇は異母弟。蘇我馬子は母方の叔父。

『日本書紀』推古紀に「幼曰 額田部皇女 姿色端麗 進止軌制 年十八歳 立爲渟中倉太玉敷天皇之皇后 卅四歳、渟中倉太珠敷天皇崩」とあり、「姿色(みかお)端麗(きらきら)しく」、挙措動作は乱れなくととのって(進止軌制)おり、18歳、渟中倉太玉敷天皇(第30代敏達天皇)皇后となり[4]、34歳に渟中倉太玉敷天皇が崩御した。

『日本書紀』敏達紀では、欽明天皇32年(571年)に異母兄・渟中倉太珠敷皇子(敏達天皇)の妃となり、敏達天皇4年(575年)11月の皇后広姫の崩御を承け、敏達天皇5年3月10日(576年4月23日)、皇后に立てられた。「敏達14年8月乙酉朔己亥」(8月15日)(585年9月15日)に敏達天皇が崩御した。

敏達天皇との間に菟道貝蛸皇女(聖徳太子妃)、竹田皇子、小墾田皇女(押坂彦人大兄皇子妃)、尾張皇子(聖徳太子の妃橘大郎女の父)、田眼皇女(田村皇子(後の舒明天皇)妃)、桜井弓張皇女(押坂彦人大兄皇子の妃・来目皇子の妃)ら二男五女をもうけた。

用明元年(586年)夏5月、敏達天皇の殯宮に穴穂部皇子が侵入し、皇后を犯そうとした。寵臣三輪逆に助けられたが、逆は穴穂部皇子に同調した物部守屋らに追い詰められ殺された。その後、皇后は穴穂部皇子との関係を強要された。

その後、用明天皇が2年ほど皇位に在ったが、用明2年4月乙巳朔癸丑(4月9日)(587年5月21日)に崩御した後、穴穂部皇子を推す物部守屋と泊瀬部皇子を支持する蘇我馬子が戦い、蘇我氏の勝利に終わった。そこで皇太后(額田部皇女)が詔を下して泊瀬部皇子に即位を命じたという。しかし、5年後の祟峻5年11月癸卯朔乙巳(旧暦11月3日)(592年12月12日)には崇峻天皇が馬子の指図によって暗殺されてしまい、翌月である12月壬申朔己卯(旧暦12月8日)に、先々代の皇后であった額田部皇女が、馬子に請われて、豊浦宮において即位した。時に彼女は39歳で、史上初の女帝となった(ただし、神功皇后と飯豊皇女を歴代から除外した場合)。

その背景には皇太后が実子の竹田皇子の擁立を願ったものの、敏達の最初の皇后が生んだ押坂彦人大兄皇子(舒明天皇の父)の擁立論が蘇我氏に反対する勢力を中心に強まったために、馬子と皇太后がその動きを抑えるために竹田皇子への中継ぎとして即位したのだと言われている。(だが、竹田皇子は間もなく薨去した。)

皇太子・聖徳太子

推古天皇元年4月10日(593年5月15日)、甥の厩戸皇子(聖徳太子)を皇太子として万機を摂行させた。厩戸の父は用明天皇(推古天皇の同母兄)、母も異母妹の穴穂部間人皇女(かつ生母同士が実の姉妹関係)の間柄であり、これが竹田皇子亡き後において、天皇が厩戸を起用する背景になったと見られている。

推古天皇は頭脳明晰な人で、皇太子と大臣馬子の勢力の均衡を保ち、豪族の反感を買わぬように、巧みに王権の存続を図った。在位中は蘇我氏の最盛期であるが、帝は外戚で重臣の馬子に対しても、国家の利益を損じてまで譲歩したことがなかった。ずっと後のことではあるが、推古天皇32年(624年)、馬子が葛城県(馬子の本居(ウブスナ)とされる)の支配権を望んだ時、女帝は、「あなたは私の叔父ではあるが、だからといって、公の土地を私人に譲ってしまっては、後世から愚かな女と評され、あなたもまた不忠だと謗られよう」と言って、この要求を拒絶したという。

推古天皇元年4月10日(593年5月15日)、甥の厩戸皇子(聖徳太子)を皇太子として万機を摂行させた。厩戸の父は用明天皇(推古天皇の同母兄)、母も異母妹の穴穂部間人皇女(かつ生母同士が実の姉妹関係)の間柄であり、これが竹田皇子亡き後において、天皇が厩戸を起用する背景になったと見られている。

推古天皇は頭脳明晰な人で、皇太子と大臣馬子の勢力の均衡を保ち、豪族の反感を買わぬように、巧みに王権の存続を図った。在位中は蘇我氏の最盛期であるが、帝は外戚で重臣の馬子に対しても、国家の利益を損じてまで譲歩したことがなかった。ずっと後のことではあるが、推古天皇32年(624年)、馬子が葛城県(馬子の本居(ウブスナ)とされる)の支配権を望んだ時、女帝は、「あなたは私の叔父ではあるが、だからといって、公の土地を私人に譲ってしまっては、後世から愚かな女と評され、あなたもまた不忠だと謗られよう」と言って、この要求を拒絶したという。

遣隋使

このように公正な女帝の治世のもと聖徳太子はその才能を十分に発揮し、冠位十二階(推古天皇11年(603年))・十七条憲法(同12年(604年))を次々に制定して、法令・組織の整備を進めた。推古天皇15年(607年)、小野妹子を隋に派遣した。中国皇帝から政権の正統性を付与してもらう目的で、過去にもたびたび使節が派遣されていたが、初めて日本の独立を強調する目的で使節が派遣された。翌年からは入隋の使節に学問生・学問僧を同行させた。また、推古天皇2年(594年)に出された、三宝(仏・法・僧)を敬うべしという詔が示しているように、女帝は太子や馬子と共に仏法興隆にも努め、斑鳩に法隆寺を建立させたりした。

推古天皇28年(620年)、聖徳太子と馬子は『天皇記』『国記』を編纂して献上したが、2年後の同30年2月22日(622年4月8日)に太子が49歳で薨去し、更に4年後の同34年5月20日(626年6月19日)、蘇我馬子も亡くなった。

推古天皇36年3月7日(628年4月15日)、75歳で小墾田宮において崩御。死の前日に、女帝は敏達天皇の嫡孫・田村皇子(のちの舒明天皇)を枕元に呼び、謹しんで物事を明察するように諭し、さらに聖徳太子の子山背大兄王にも、他人の意見を納れるように誡めただけで、後継者の指名は避けたようである。

このように公正な女帝の治世のもと聖徳太子はその才能を十分に発揮し、冠位十二階(推古天皇11年(603年))・十七条憲法(同12年(604年))を次々に制定して、法令・組織の整備を進めた。推古天皇15年(607年)、小野妹子を隋に派遣した。中国皇帝から政権の正統性を付与してもらう目的で、過去にもたびたび使節が派遣されていたが、初めて日本の独立を強調する目的で使節が派遣された。翌年からは入隋の使節に学問生・学問僧を同行させた。また、推古天皇2年(594年)に出された、三宝(仏・法・僧)を敬うべしという詔が示しているように、女帝は太子や馬子と共に仏法興隆にも努め、斑鳩に法隆寺を建立させたりした。

推古天皇28年(620年)、聖徳太子と馬子は『天皇記』『国記』を編纂して献上したが、2年後の同30年2月22日(622年4月8日)に太子が49歳で薨去し、更に4年後の同34年5月20日(626年6月19日)、蘇我馬子も亡くなった。

推古天皇36年3月7日(628年4月15日)、75歳で小墾田宮において崩御。死の前日に、女帝は敏達天皇の嫡孫・田村皇子(のちの舒明天皇)を枕元に呼び、謹しんで物事を明察するように諭し、さらに聖徳太子の子山背大兄王にも、他人の意見を納れるように誡めただけで、後継者の指名は避けたようである。